世界中が「未来の小売」と信じたAmazon Goが、2026年1月をもって全店閉鎖という形で幕を閉じました。 レジのない魔法のような体験。しかし、その裏側には「新しいビジネスを立ち上げる人が絶対にハマってはいけない会計的な罠」が潜んでいました。これから新規事業を考える私たちが、この失敗から学ぶべき3つのポイントを解説します。 1. 「体験の凄さ」と「利益の構造」を混同してはいけない Amazon […]

新規事業を考える立場にいると、「新しさ」と「実行可能性」の両立に悩むことが少なくありません。斬新だが成立しない。成立しそうだが新しくない。その間で多くのアイデアが消えていきます。 そのバランスを非常にうまく成立させている事例が、創業120年を迎える株式会社市瀬が創ったCUBLOX®(キューブロックス)(https://cublox.jp/)です。 CUBLOX®は、紙でできた組み立て式のブロックで […]

近年、ペットは「飼い主」と「動物」という関係を超え、「かけがえのない家族(コンパニオン・アニマル)」へと変化しました。それに伴い、単なる消耗品ではなく、形に残る「思い出」への投資を惜しまない層が増えています。 今回は、写真から本格的な肖像画を制作する「PetArts」(https://petarts.endswell.net/)のモデルを参考に、これからこの分野でビジネスを成功させるためのポイント […]

最近、クラウドファンディングサイト「Makuake」で注目を集めている「Movila」をご存知でしょうか?(https://www.makuake.com/project/mv-cushion/)一見するとオシャレなリビングクッションですが、実は本格的なエクササイズができるトランポリンという画期的な商品です。 この商品のヒットには、これからのスモールビジネスや商品開発に欠かせない「3つの勝ち筋」が […]

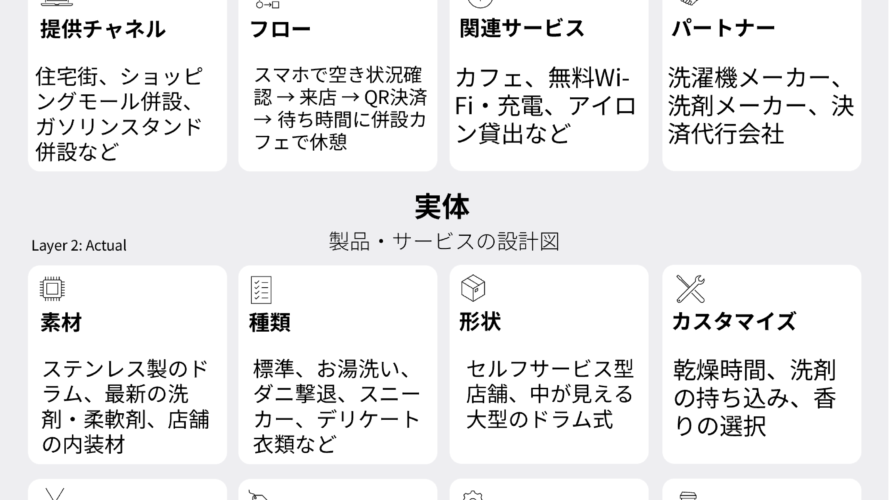

かつての「暗くて狭い」というイメージを払拭し、今や共働き世帯や単身層の「サードプレイス」へと進化したコインランドリー。 なぜ、家庭に洗濯機がある時代に、人々はあえて外へ洗濯に出かけるのか。その裏側にある緻密な価値設計を、独自のフレームワークで解剖します。 価値の解剖図:コインランドリーの17要素 この図を俯瞰すると、現代の成功しているコインランドリーが、単なる「設備の貸し出し」ではなく、いかに多層 […]

「カプセルトイなんて、ただの流行りだ」と考えているなら、それは大きなビジネスチャンスを見逃しています。2026年現在、この業界は「空きスペースの収益化」と「IP(知的財産)の高速回転」を極めた、極めて現代的で合理的なビジネスモデルへと変貌しました。 これから新しいビジネスを立ち上げようとしている方へ。カプセルトイ業界の最前線から、今すぐ応用できる3つの戦略をお伝えします。 1. 「低コスト・高回転 […]

2026年、市場の空気感は決定的な変化を迎えました。 モノが溢れ、AIが生活の隅々にまで浸透した結果、消費者の関心は「所有」でも「便利さ」でもなく、「いかにノイズのない、スムーズな人生を送れるか」という一点に集約されています。 新しいビジネスを構想する際、絶対に無視できない「2026年の消費者心理」を3つの視点で解説します。 1. 「低レイテンシ(即応性)」への渇望 現代の消費者は、待ち時間や無駄 […]

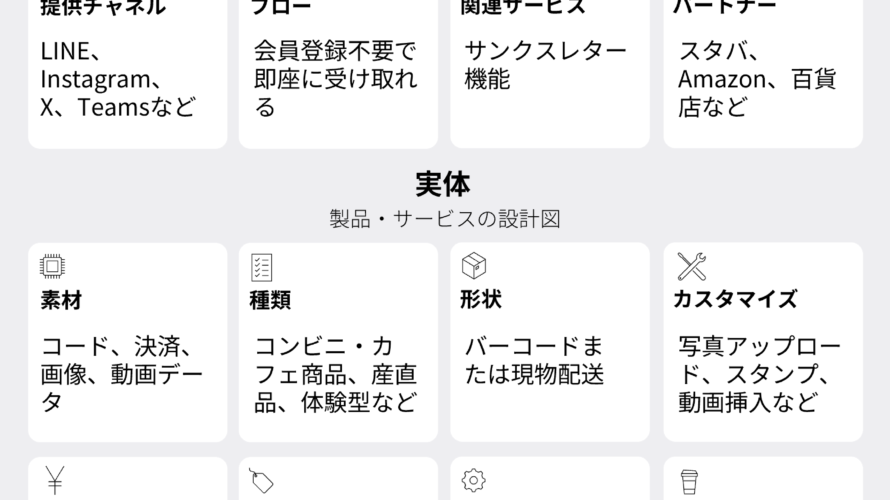

日常の風景が、音を立てずに変わることがあります。 友人への「おめでとう」や、同僚への「お疲れ様」という言葉とともに、LINEでスターバックスのチケットが届く。かつては住所を聞き、百貨店で品を選び、配送を依頼していた「贈答」という行為が、今や数タップのデジタル操作に置き換わっています。 なぜ、ソーシャルギフトはこれほどまでに私たちの生活に浸透したのでしょうか。単に「便利だから」という一言で片付けるに […]

「生成AIの導入」が当たり前になった2025年。ビジネスの戦場は、単なる「効率化」から、「AIによる実行(エージェント)」や「資源の循環(サーキュラー)」へと完全にシフトしました。 これから新しいビジネスを立ち上げようとしている方、あるいは既存事業のピボットを考えている方に向けて、今まさに市場を席巻している5つのビジネスモデルと、そこから導き出される「成功のヒント」を解説します。 1. 「ツール」 […]

「Femtech(フェムテック)」という言葉が浸透する中で、次なる大きな波として注目されているのが「Menotech(メノテック)」です。 これまで「加齢による仕方のないもの」と片付けられがちだった更年期の課題。しかし、現代の働く女性の増加やQOL(生活の質)への意識の高まりにより、この分野には膨大な未充足のニーズ(アンメット・ニーズ)が眠っています。 新しいビジネスチャンスを模索している方に向け […]

いま、ビジネスの世界で静かな、しかし決定的なパラダイムシフトが起きています。それが「知性のアウトソーシング」です。 かつて、私たちは「体力」を機械にアウトソーシングし、産業革命を起こしました。そして今、生成AIの台頭により、「思考」「分析」「創作」といった「知性」そのものを外部に委ねる時代に突入しています。この変化を単なる効率化と捉えるか、それとも「人類のOSの書き換え」と捉えるか。ここに次世代の […]

「モノを所有する」から「体験を消費する」へ。消費行動が変化する中で、今、静かに注目を集めているのがスプレー型の香水自販機です。 1回数百円で「今の気分」を買う。このシンプルながらも合理的なビジネスモデルには、どのようなチャンスが眠っているのでしょうか。起業や新規事業の視点で分析します。 1. なぜ今、「香水の切り売り」が求められているのか? 現代の消費者のニーズには、以下の3つのキーワードが隠され […]

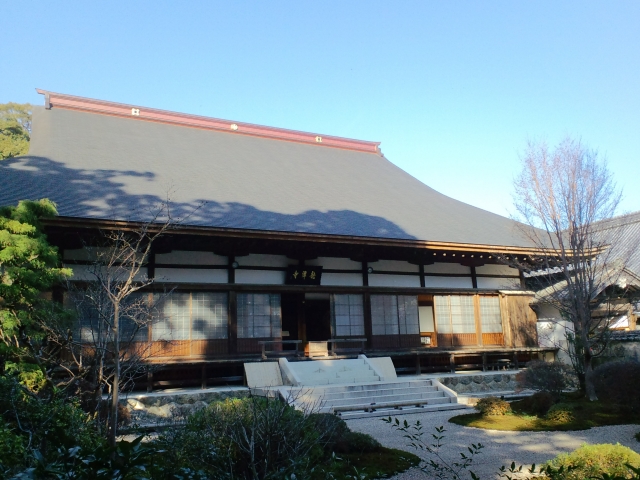

今、日本の伝統的な「お寺」が、イノベーションの最前線として注目を浴びているのをご存知でしょうか。 「葬式離れ」や「檀家離れ」といったネガティブな文脈で語られることが多かった寺院ですが、2026年現在、テクノロジーとグローバル需要の波に乗り、全く新しいビジネスプラットフォームへと進化を遂げています。 今回は、お寺のリソースを活用した新規事業を検討している方に向けて、今まさに熱い4つのビジネスチャンス […]

最近、犬の鼻のシワで個体識別を行うアプリ「NOSE ID」が注目を集めています。「指紋」ならぬ「鼻紋」で愛犬を特定するこの技術は、単なる迷子札の代わりにとどまらない、巨大なビジネスチャンスを秘めています。 今回は、このNOSE IDの仕組みをベースに、どのような新ビジネスが展開できるのか、3つの切り口で考察します。 1. 「生体認証 × 保険・医療」のDX化 現在のペット保険や動物病院のカルテ管理 […]

なぜ今「虫」と「データ」がビジネスになるのか 世界中で「脱炭素(カーボンニュートラル)」の次に来る大きな波として、「生物多様性(ネイチャーポジティブ)」が注目されています。その最前線を走るのが、イタリアのスタートアップ「3Bee」です。 彼らは単なる環境保護団体ではありません。IoTとAIを駆使し、ミツバチを「環境センサー」へと進化させたテック企業です。本記事では、3Beeの戦略を紐解き、新しい環 […]

「お茶といえば、茶葉」という常識を疑ったことはありますか? 今、北海道で注目を集めている「北海道TEA(ワインブドウリーフティー)」をご存知でしょうか。これは、ワイン用のブドウの「葉」をアップサイクルして作られたノンカフェイン・ティーです。 この事例には、地方創生やサステナブルな新ビジネスを構想する上でのヒントが凝縮されています。今回は、その成功要因から「新ビジネス構築の3つの鉄則」を紐解きます。 […]

近年、サステナビリティ(持続可能性)を軸にした起業が増えていますが、その多くが「高コスト」や「収益化の難しさ」という壁にぶつかります。 そんな中、コーヒー業界に革命を起こしているのがGOOD COFFEE FARMSです。彼らのモデルには、次世代のビジネスを構想する上で不可欠な3つの視点が隠されています。 1. 「ローテク」で「ハイリターン」を生む逆転の発想 彼らの象徴である「自転車式精製機」。こ […]

現在、世界中で「サステナブル(持続可能性)」と「高機能」の両立が求められています。その中で、日本古来の知恵が生んだ「和紙の布(和紙織物)」が、今まさにブルーオーシャンな新素材として注目を集めているのをご存知でしょうか? 「紙を服にする」という意外性が生む圧倒的なブランドストーリーと、化学繊維を凌駕する機能性。和紙の布が持つビジネスチャンスについて解説します。 1. なぜ今「和紙の布」なのか?(3つ […]

マーケティングの世界では、Web広告の単価は上がり続け、ポストに投函されるチラシは一度も見られずにゴミ箱へ直行する時代です。そんな中、「視認率100%」という驚異的な数字を叩き出し、注目を集めている企業があります。 それが、株式会社Farout(ファーアウト)が展開する「クリーニングタグ広告」です。 今回は、このビジネスモデルを解剖し、私たちが新しいビジネスを考える際に盗むべき「3つの成功ポイント […]

本の農業・畜産業界が「コスト高騰」や「後継者不足」に悩まされる中、圧倒的な成長を続けている企業があります。鹿児島県に拠点を置く株式会社カミチクです。 彼らが実践する「循環型畜産」は、単なる環境保護活動ではありません。「コスト削減」「ブランディング」「リスク管理」のすべてを網羅した、極めて合理的なビジネスモデルです。 今回は、カミチクのモデルをベースに新しいビジネスを構想している方へ向けて、その成功 […]

「誰に情報を届けるか」――。ビジネスの成否を分けるこの問いに、一つの究極の答えを出しているメディアがあります。それが、全国の知事・市区町村長のみに届く『首長マガジン』です。 一見すると非常にニッチな領域ですが、ここには現代の新規ビジネスを成功させるための「ブルーオーシャン戦略」が凝縮されています。今回は、このモデルをベースにした新しいビジネスのヒントを探ります。 1. 「孤独なトップ」の課題を解決 […]

現代のビジネスにおいて、私たちは常に「より速く、より賑やかに、より刺激的に」という競争にさらされています。しかし、北欧のフィンランドはその真逆、「何もないこと」「静寂であること」を国家ブランドとして確立し、大きな経済価値を生み出しているのをご存知でしょうか。 今回は、フィンランドの「静寂の地図」や「サイレント・ツーリズム」の事例から、日本国内でも応用できる新しいビジネスのヒントを探ります。 1. […]

1. はじめに:学習市場における「継続」というボトルネック 現代の教育・リスキリング市場において、コンテンツの質は飽和状態にあります。しかし、最大の問題は「教材の良し悪し」ではなく、「ユーザーがいかに継続するか」という一点に集約されます。 この「継続の困難さ」に対し、従来のモチベーション向上という精神論ではなく、「環境構築」という工学的なアプローチで挑む新興ベンチャーが、株式会社Herazika( […]

今、世界中で「モノを大切に使い続ける」文化が再評価されています。その象徴とも言えるのが、オランダ発祥の「修理カフェ(Repair Café)」です。 ボランティアベースの活動である修理カフェを、いかにして「持続可能なビジネス」へと昇華させるか?そのヒントと戦略を解説します。 1. 修理カフェの本質的な価値とは? ビジネスを設計する前に、修理カフェがなぜこれほど支持されているのか、その「顧客体験」を […]

現代は「失敗したくない」時代です。買い物をする前にレビューを読み漁り、あらすじを確認し、コスパを計算する。しかし、その反動として「未知との遭遇」というワクワク感が枯渇しています。 今、感度の高い層を中心に注目されている「ブラインド・ブックス」という手法。これを単なる書店のイベントとして片付けてしまうのはもったいない。ここには、モノが溢れる時代の新しいビジネスヒントが詰まっています。 1. ブライン […]

いま、「推し活」の定義が変わろうとしています。 かつての「熱狂的なファン活動」という枠を超え、現代社会においては個人の生活の質(QOL)を支える不可欠な「セルフケア」としての側面が強まっています。 この変化は、ビジネスパーソンにとって大きなチャンスです。本記事では、推し活がQOLを高めるメカニズムを紐解きながら、それをどうビジネスモデルに昇華させるべきか、そのヒントを探ります。 1. 「消費」から […]

「ただのホテルの備品」だったはずのものが、なぜ日本中で争奪戦になるのか。 2025年に爆発的ヒットを記録した東横INNの「ご当地GENKIバッジ」。この事例には、新しいビジネスを立ち上げる際のヒントが凝縮されています。 1. 「不便さ」を価値に変える「物理的制限」の魔法 現代のビジネスは「どこでも買える」「すぐ届く」という利便性を追求しがちです。しかし、このバッジが成功したのは、その真逆の「そこに […]

「ただの古い木材」と「1890年にケンタッキー州の馬小屋で使われていたオーク材」。 あなたなら、どちらに高い金額を払いたいと思いますか? 今、アメリカを中心に、解体される運命にある廃屋から木材を救い出し、「建物の履歴書」を付けて販売するビジネスが熱い注目を浴びています。今回は、この「Reclaimed Wood(古材)」ビジネスがなぜこれほどまでに稼げるのか、そして日本でのビジネスチャンスについて […]

これからの観光・宿泊ビジネスにおいて、単なる「安さ」や「利便性」はもはや差別化になりません。今、私たちが注目すべきは、デンマークに数百年前から根付く宿屋の形態「Kro(クロ)」です。 一見、古びた宿屋に見える「クロ」には、現代のビジネスにも通じる「ブランド化」と「コミュニティ形成」の極意が詰まっています。 1. 「王室認可」という圧倒的なブランディング デンマークの「クロ」の多くは、かつての国王か […]

韓国から上陸し、デパートのポップアップで数時間待ちの行列を作っている「野菜パン(ジョンナンミミョンガなど)」。この現象は、単なる「映え」ブームではありません。 そこには、これからの食品・プロダクトビジネスで成功するための「勝利の方程式」が詰まっています。この記事では、野菜パンのヒット要因を分解し、新しいビジネスを検討している方向けのヒントを提案します。 1. 「極端な再現性」が広告費をゼロにする […]

現在、飲料業界で異変が起きています。かつての「若者の酒離れ」や「ストロング系ブーム」を経て、今、宝酒造の「お茶割り」がZ世代を中心に爆発的な支持を得ているのです。 この現象は、単なる一過性の流行ではありません。ここには、現代消費者のインサイトを突く「ビジネスの種」が凝縮されています。今回は、このブームを4つの視点で構造解剖し、新規事業や商品開発に活かせるヒントを探ります。 1. 「炭酸疲れ」という […]

ビジネスの種は、常に「新しさ」の中にあるとは限りません。今、飲食業界で注目を集めているのが、創業330年を超える超老舗「山本山」の躍進です。 お茶と海苔の小売から、高単価な体験型飲食へとシフトし、成功を収めている彼らの戦略には、新しいビジネスを構想する上での重要なヒントが詰まっています。この記事では、山本山の好調の要因をビジネスモデルの観点から紐解きます。 1. 「モノ消費」から「コト消費」への完 […]

いま、無印良品の「竹材 蒸篭(せいろ)」が空前のヒットを記録しています。 単なる「調理器具の再評価」に留まらないこの現象には、新しいビジネスや商品開発を志す人が学ぶべき「勝てる市場の作り方」が凝縮されています。 今回の記事では、無印良品の戦略を「3つのビジネスフレーム」で解剖します。 1. 「道具」ではなく「体験のインフラ」を売る せいろは古くからある道具ですが、初心者が導入するには「鍋のサイズ選 […]

近年、Instagramを中心に盛り上がりを見せる「リカ活」。単なる玩具の域を超え、大人の女性たちが多額の資金と時間を投じるこのムーブメントには、新しいビジネスの種が数多く隠されています。 本記事では、リカ活の現状を整理し、起業家や新規事業担当者が注目すべきビジネスチャンスを解説します。 1. リカ活市場の特異性と「3つの消費行動」 ビジネスの視点からリカ活を見ると、ターゲットは「可処分所得が高く […]

起業や新規事業を考える際、多くの人が「何を教えるか(コンテンツ)」に目を向けがちです。しかし、情報の価値が限りなくゼロに近づいている今、人々が本当にお金を払いたいのは「知識」ではなく、「心理的安全性の高い居場所」と「良質な繋がり」です。 その究極の形として注目されているのが、日本独自の文化を教育に持ち込んだ「スナック型ビジネススクール」。なぜ今、このモデルがビジネスとして熱いのか?その魅力と成功の […]

24時間365日、私たちはスマートフォンを通じて世界中と繋がっています。しかし、その「繋がりすぎ」が現代人のストレスの根源となっている今、あえて電波を遮断する「圏外」という環境が、新しいビジネスチャンスとして注目を集めています。 今回は、不便を価値に変える「圏外・デジタルデトックス投資」の可能性について探ります。 1. なぜ今、「圏外」がビジネスになるのか? かつて、電波が入らないことは宿泊施設に […]

「最新のマシンが並ぶジム」の時代は、もう終わるかもしれません。 今、感度の高い層が注目しているのは、最先端のテクノロジーではなく、皮肉にも「かつての重労働」です。薪を割り、土を耕し、重い石を運ぶ。こうした「生きるための動作」をフィットネスに昇華させたビジネスが、新たな市場を開拓しようとしています。 今回は、農作業や薪割りをワークアウト化するビジネスの勝機と、参入のヒントを探ります。 1. なぜ「不 […]

「いつか本屋をやってみたい」 そんな夢を、現実的なビジネスとして形にできるモデルがいま注目を集めています。それが「一箱本棚オーナー制」です。 一つの大きな棚を区切り、月額数百円〜数千円で「棚主(オーナー)」を募集するこのスタイル。一見すると不動産の賃貸業のようですが、その本質は「共通の価値観を持つ人々のサードプレイス(第3の居場所)作り」にあります。 今回は、このビジネスを成功させるための3つの鍵 […]

少子高齢化が加速する日本において、今もっとも注目されている福祉ビジネスの一つが「幼老複合施設」です。 単なる「保育園と介護施設の併設」に留まらない、このモデルが持つ圧倒的なビジネス上の優位性と、参入にあたっての重要ポイントをまとめました。 1. なぜ今「幼老複合」がビジネスとして魅力的なのか? これまでの福祉ビジネスは、ターゲットを「高齢者のみ」あるいは「子供のみ」に絞るのが一般的でした。しかし、 […]

近年、インテリア好きの間で爆発的な人気を博しているSiKiTO(シキト)の「枝もの定期便」。 一見、ニッチに思える「木の枝」のサブスクが、なぜこれほどまでに支持され、ビジネスとして成立しているのでしょうか。 新しいビジネスモデルを模索している方に向けて、その成功要因を3つの戦略的視点から紐解きます。 1. 「不の解消」ではなく「理想の演出」へのシフト 従来のサブスクは「買いに行くのが面倒(消耗品) […]

いま、日本の製造業で「オープンファクトリー」というムーブメントが加速しています。新潟県・燕三条の「工場の祭典」を筆頭に、これまで「関係者以外立ち入り禁止」だった生産現場を一般に開放する動きです。 これは単なる観光イベントではありません。実は、「情報の非対称性」を解消し、顧客体験(CX)を再定義する、極めて現代的なビジネスモデルの宝庫なのです。新規事業を考えている方に向けて、その本質と応用可能性を解 […]

「塾なのに、教えない」 一見すると矛盾しているようなこのビジネスモデルが、今、教育業界の勢力図を塗り替えています。 かつては「カリスマ講師の鮮やかな解説」が塾の価値でした。 しかし現在、消費者が求めているのは「結果」であり、そのための「管理」です。 今回は、新規事業を検討している方に向けて、「教えない塾(コーチング型教育)」のビジネスモデルとしての魅力と成功の秘訣を分析します。 1. 「ティーチン […]

「遺伝だから仕方ない」――そんな常識が、今、科学の力で覆されようとしています。 ウェルネス業界やコーチング業界で次にくる大きな波として注目されているのが、「エピゲノム(後天的遺伝子)コーチング」です。今回は、ビジネスパーソンや新規事業担当者に向けて、この分野がなぜ今「勝機」なのかを解説します。 1. エピゲノムコーチングが注目される背景 これまで、遺伝子検査(DNA検査)は「自分の体質を知る」ため […]

ラーメン業界は、個人店から大手チェーンまでがひしめき合う「超レッドオーシャン」。 その中で、後発に近い形から全国展開し、上場まで果たした魁力屋の戦略には、新しいビジネスを志す人が学ぶべき「逆張り」と「効率化」のヒントが詰まっています。 今回は、魁力屋の成功から紐解く3つのビジネスエッセンスを解説します。 1. 「場所」を選ばない汎用性 —— 三刀流の出店戦略 多くの飲食店ビジネスは、「駅前」「郊外 […]

テレビCMでもおなじみの「ジャパネットクルーズ」。10日間で数十万円という高単価商品ながら、発売と同時に完売が相次ぐこの事業には、新しいビジネスを立ち上げる上で学ぶべき「顧客体験の設計」と「参入障壁の作り方」が詰まっています。 なぜ、後発のジャパネットがクルーズ市場で独走状態にあるのか。その理由をビジネスの視点から3つのポイントで解剖します。 1. 「不」の解消:徹底的なメンタルコストの削減 ビジ […]